上皇后の読み方とは?意味や使い方・例文・類語・対義語も解説

日本の歴史や文化には、多くの重要な地位が存在します。

その中でも特に注目されるのが「上皇后」という存在です。

上皇后は、日本の皇室における特別な地位を持ち、歴史的にも重要な役割を果たしてきました。

ここでは、上皇后に関するさまざまな情報を深掘りしていきます。

特に、その正しい読み方から意味、使用上の注意点、さらには具体的な使い方や類語、対義語まで、幅広く解説していきます。

上皇后という用語を理解することで、日本の歴史や皇室に対する理解が深まることでしょう。

これからお伝えする内容を通じて、上皇后についての知識を深めていきましょう。

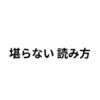

上皇后の正しい読み方

上皇后という言葉の正しい読み方は「じょうこうごう」です。

この言葉は二つの漢字から成り立っており、それぞれの意味にも注目する必要があります。

また、上皇后は日本の皇室における特殊な地位を示す言葉であるため、読まれる際にも特に丁寧に発音されることが求められます。

そのため、正しい発音を心掛けることは非常に重要です。

さらに、一般的には「上皇」という言葉とともに用いられることが多いですが、言葉の意味や背景を理解することで、より深く理解できるでしょう。

上皇后という言葉を使用する際には、この読み方をしっかりと覚えておくことが大切です。

特に、文章やスピーチの中で使う場合は、聴衆に対して誤解を与えないよう、しっかりとした発音を心がけましょう。

また、上皇后は近代に入ってからの言葉でもあるため、正しい知識を持っておくことが必要です。

更新された情報や、皇族に関するニュースを確認しながら、上皇后という言葉を適切に使いこなすことが大切です。

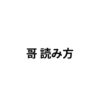

上皇后の意味とは?

上皇后という言葉は、特定の時代において特定の地位を指します。

この言葉は、上皇がいる場合、その配偶者に対して用いられる称号です。

上皇は生前に天皇でありながら、退位した後もなお尊敬されるべき存在とされています。

上皇後はそのような上皇の妻として、社会的な役割や地位を持つことになります。

従って、上皇后は日本の皇室における重要な一部を成す存在です。

現在の上皇後は、平成の天皇の配偶者である雅子さまに当たります。

上皇后という称号は、特に皇室関連の文書や公式な場で用いられ、この言葉が用いられた時、その重みを感じることができます。

歴史的に見ても、上皇後は文化や慈善活動に貢献したこともあり、その存在は日本社会に深く根付いています。

さらに、上皇后は国民にとっても象徴的な存在となることが多く、伝統や文化の象徴として重要視されています。

したがって、上皇后の意味を理解することは、皇族や文化に関する実情を掴むためにも不可欠です。

言葉そのものが持つ重みを考えながら、上皇后という存在を捉えることが求められます。

上皇后を使うときの注意点

上皇后という言葉を使う際には、いくつかの注意点があります。

第一に、この言葉は非常に特別な称号であるため、使い方には慎重さが求められます。

特に、公の場で使用する場合、適切な文脈と背景がなければなりません。

上皇后は日本の皇室における地位を示すため、他の一般的な言葉とは異なります。

したがって、この称号を使用する際には、その重要性を理解し、軽々しく使わないようにすることが重要です。

また、関連する法律や皇室の規則に基づいても、この用語の使用が制限されることがあります。

特にメディアや公人が発する言葉には、特に注意が必要です。

さらに、上皇后の身分や役割について誤解を招かないためにも、正しい情報をもとに発言することが求められます。

間違った情報を伝えることは、皇室に対する敬意を欠くことにもなりかねません。

また、上皇後に関する議論がある場合、感情的に発言することは避け、冷静な視点から論じることが求められます。

他の皇族や社会との関係においても、配慮が必要です。

つまり、上皇后を使用する際には、敬意を表しつつ、その使用に対する責任感を持つことが大切です。

上皇后の使い方・例文

上皇后に関する正式な文書

上皇后は日本の皇室の尊敬すべき存在です。

公式な文書において、上皇后という言葉を使用する際は、その意義を明確に理解したうえで記述することが重要です。

たとえば、

「令和元年、上皇后のご健康をお祈り申し上げます」

といった形が理想的です。

このような文書では、敬意を表しながらも、はっきりとした目的を持って書くことが重要です。

上皇后を対象にする場合、その社会的意味を強調することで、より深くその位置づけを示すことができます。

上皇后の慈善活動について

上皇后は多くの慈善活動にも取り組んでいます。

そのため、

「上皇后は多くの地域福祉活動に積極的に関与されています」

といった表現が可能です。

こうした活動に対する注目を集めることも、上皇後の存在意義を示す一環となります。

特に、皇室が行う活動は国民にとって身近で重要なものであるため、これを報じる際にも敬意を持った表現が求められます。

また、上皇后の役割を理解する際には、その背後にある意図や思いも併せて考えることが重要です。

日常会話での使用例

日常会話においても上皇后という言葉を用いることがあるかもしれません。

例えば、

「今日、上皇后のテレビ番組を見ましたが、本当に素晴らしかったです」

といった話し方が一般的です。

この場面では、日常的な話題の中に上皇后を取り入れることで、皇族への理解を深める機会にもなります。

ただし、カジュアルすぎる文脈には注意が必要です。

時には、敬意を払うためにも語調を少し変えることが求められることもあります。

上皇后という名を外に発信することには、常に配慮が要されます。

公式行事における言及

公式行事においても、上皇后の存在は特に重要視されます。

「上皇后のご出席に心から感謝申し上げます」

といった表現が適切です。

この場合、上皇后的な存在がその行事にどのように影響を与えるかを考慮する必要があります。

そして、上皇后がご出席されること自体が、行事にとっての価値を高めることを示す良い機会でもあります。

適切な言葉遣いとともに、感謝の意を表すことが、公式な場での重要な態度となります。

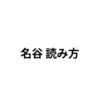

上皇后の類語

皇后

上皇后の類語として「皇后」があります。

皇后は、現役の天皇の配偶者を指す言葉です。

皇后という称号はその地位にある限り、現役の天皇とともに重要な役割を果たし、皇室の象徴として国民に知られています。

上皇后と皇后の違いは、主にその地位にありますが、どちらも皇室の女性に対する尊敬の念を示すことには変わりありません。

皇后の活動や存在も、上皇后と同様に大切に考えられています。

元皇后

さらに、「元皇后」という類語も考えられます。

元皇后は、特に上皇后が退位した後に呼ばれることがある称号です。

元皇後はその地位を一度持った後の女性を示す言葉であり、一度でも皇室の一員であったという事実は重要な意味を持ちます。

上皇后から元皇后へと名前が変わることで、その人物の社会的な役割や認識が変わることも把握しておくべきです。

元皇后という呼称は、その方が持っていた上皇后の時代の記憶や意味を引き継いでいます。

それを理解することは、皇室全般に対する知識を深める助けとなります。

女王

また「女王」も類語の一つです。

特に西洋の文脈では、女王が持つ役割や地位は上皇后に似ていますが、文化的な背景が異なるため注意が必要です。

女王もまた、国を代表する重要な存在であり、その地位は一般的には非常に高いとされていますが、上皇后の地位とは違い、退位後もその称号は持ち続けます。

したがって、両者の文脈を混同しないようにする必要があります。

性別や文化の違いを理解しつつ、使い分けることが重要です。

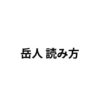

上皇后の対義語

王

上皇后の対義語として「王」が考えられます。

王は、通常、男系の支配者となりますが、日本の文脈では皇室とは直結しません。

上皇后が女性であるのに対して、王は男性を指すため、その役割や地位は全く異なります。

対義語として理解することが可能ですが、実際の運用には注意を要します。

通常、日本における王という存在は歴史的にも新たな意味を持つことがあり、文化的背景にも依存します。

そのため、正確な使用が求められます。

未婚

また、上皇后に対する対義語として「未婚」という表現も一部で用いられることがあります。

皇后は結婚している状態から生じる称号ですが、未婚はその真逆の状態を示しています。

社会的な視点から見ると、上皇后が結婚したことで得た名誉や地位が、未婚の人には存在しないことを考慮する必要があります。

これは特に皇族に関する議論で表面化し、意味の深さを感じさせます。

一般市民

最後に、上皇后の対義語として「一般市民」という表現も言えます。

上皇后は特別な地位や特権を持った人物ですが、一般市民はそれとは異なる立場にあります。

皇室と一般市民との関係において、対義語としての理解が求められます。

具体的には、皇室が持つ特権の影響や典型的な国民としての立場を考慮することが必要です。

この観点から、上皇后という存在は、日本社会全体の中で特異な意味を持っています。

まとめ

上皇后に関する情報を通じて、言葉やその意義について深く理解することができたでしょう。

上皇后という用語は日本の皇室における非常に重要な位置を占めており、その使い方や類語、対義語についても慎重に考える必要があります。

また、上皇后に関連するさまざまな文脈に対する理解を深めることで、歴史や文化に対する視野が広がります。

日本の皇室に対する意識や、歴史的な視点を考慮することで、上皇后を適切に表現する力が養われるでしょう。

上皇后の存在は、日本文化において欠かせないものであるため、今後もその意義を見失わないようにしたいものです。